職務経歴書は、転職活動における重要な応募書類の一つです。しかし、履歴書に比べ、書き方の自由度が高いため、どのように書いたら良いのか悩む方も少なくありません。

そこで、この記事では職務経歴書の書き方を見本例付きで詳しく解説。基本的な書き方だけでなく、編年体式・逆編年体式・キャリア式のフォーマットの選び方や、高評価につながる書き方のコツ、注意すべきポイントまで幅広くお伝えします。

職務経歴書の正しい書き方を理解し、自分を魅力的にアピールして書類選考突破を目指しましょう。

職務経歴書の役割とは?

経験や強みを具体的に伝えるための書類

職務経歴書は、これまでの業務経験や実績、実務で得たスキルなどを伝えるための書類です。「何をしてきたのか」「何ができるのか」を具体的に示すことにより、応募職種で活かせる経験や強みをアピールできます。

例えば、「チームリーダーの経験あり」「トップレベルの契約実績」といった抽象的な書き方だと、採用担当者の目に留まりにくく、他の候補者の中に埋もれかねません。

書き方次第で評価が大きく変わるため、経験と成果・実績をより明確に伝えることが大切です。

履歴書では省略されがちな情報を補完する役割

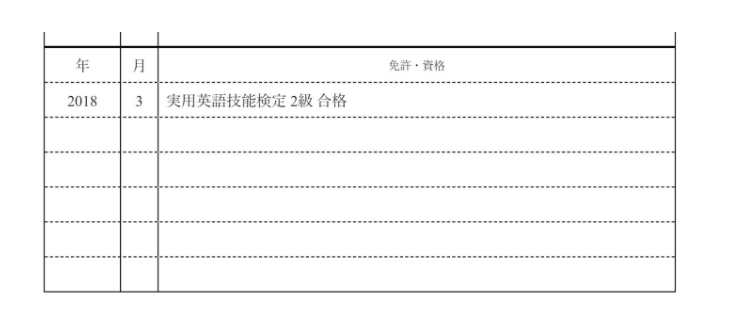

職務経歴書には、履歴書の職歴や資格・免許欄だけでは伝えられない強みを補う役割もあります。

履歴書はフォーマットが決まっており、スペースも限られているため、具体的な業務内容を全て記載できません。実績を出すまでのプロセスや、工夫した点を伝えるのも難しいでしょう。

しかし、職務経歴書には業務内容を記載するスペースが十分にあり、目的に合わせて書き方を工夫できます。同じ職種でも企業によって担当する業務や範囲は異なるため、職務経歴書に具体的に記すことで、より正確に実績やスキルをアピールできます。

履歴書では概要を記し、職務経歴書で詳細を伝えるのが効果的です。

実務能力を判断するための材料として使われる

職務経歴書は、企業が「すぐに活躍できる人材かどうか」を判断するための重要な書類でもあります。

特に中途採用では即戦力が求められるため、履歴書よりも職務経歴書が重視されるケースは少なくありません。職務経験が書類選考の決め手となる場合もあるでしょう。

職務経歴書で好印象を与えるには、過去の職歴を書き並べるだけでは不十分です。再現性が高いと判断されるよう、業務内容や実績をより具体的に伝える必要があります。

面接では職務経歴書の内容を深掘りされることが多いため、しっかり説明できる内容だけを記載することもポイントです。

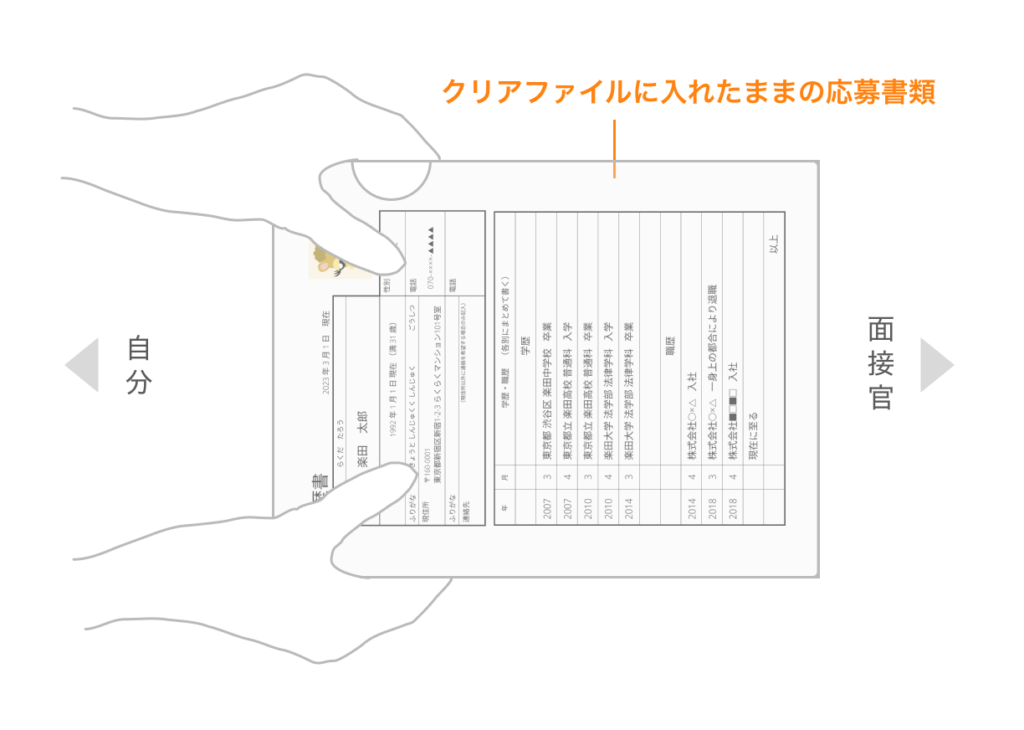

職務経歴書を書く前に押さえておくべきルール

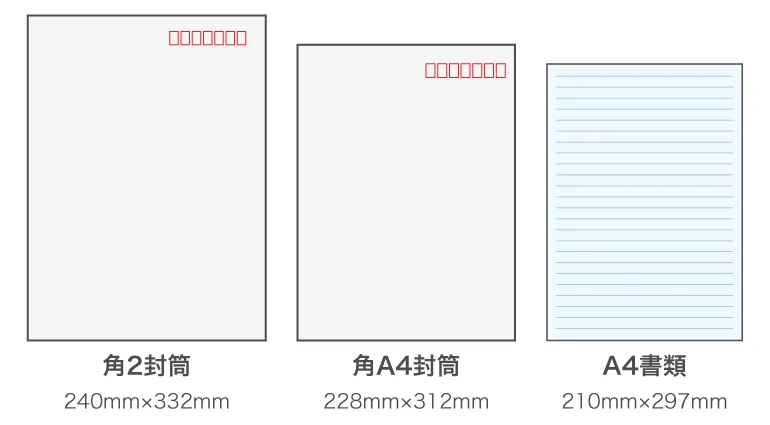

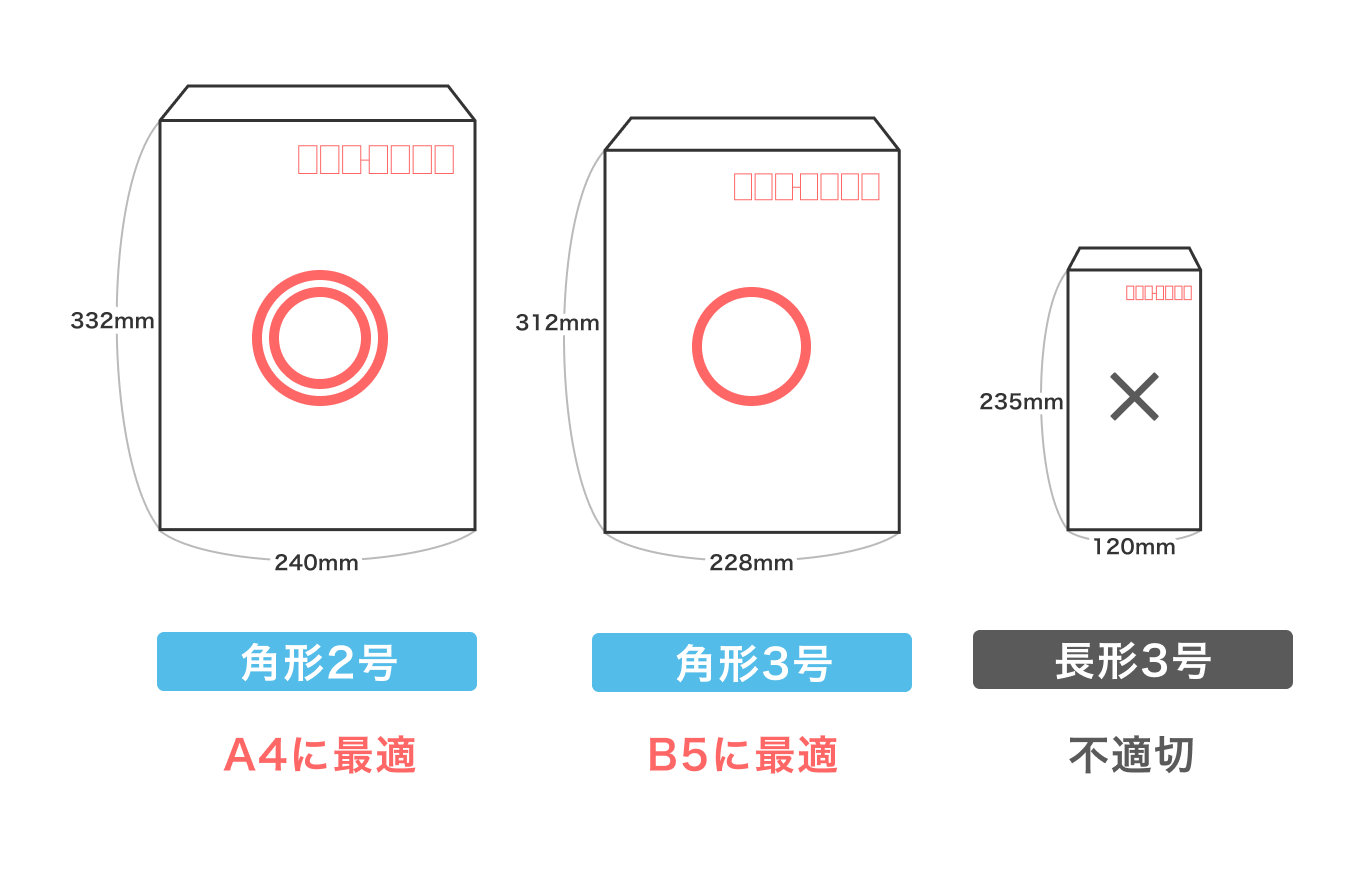

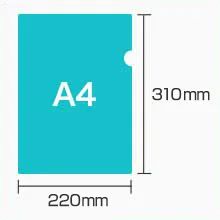

A4用紙で1〜2枚にまとめる

職務経歴書は、A4サイズ1〜2枚にまとめるのが基本です。情報量が多いと要点が伝わりにくく、少なすぎると経験不足と見なされる可能性があります。情報量と読みやすさのバランスを考慮して仕上げることが重要です。

例えば、職歴が浅い場合、業務経験や実績を具体的にアピールできれば1枚でも十分でしょう。一方、多くの職務経験がある場合は、応募職種に関連のある業務・スキルを優先し、2枚に収まるようにまとめる必要があります。

情報を整理する力もビジネススキルの一つとして重視されるため、自分の強みが伝わるように工夫して記載しましょう。

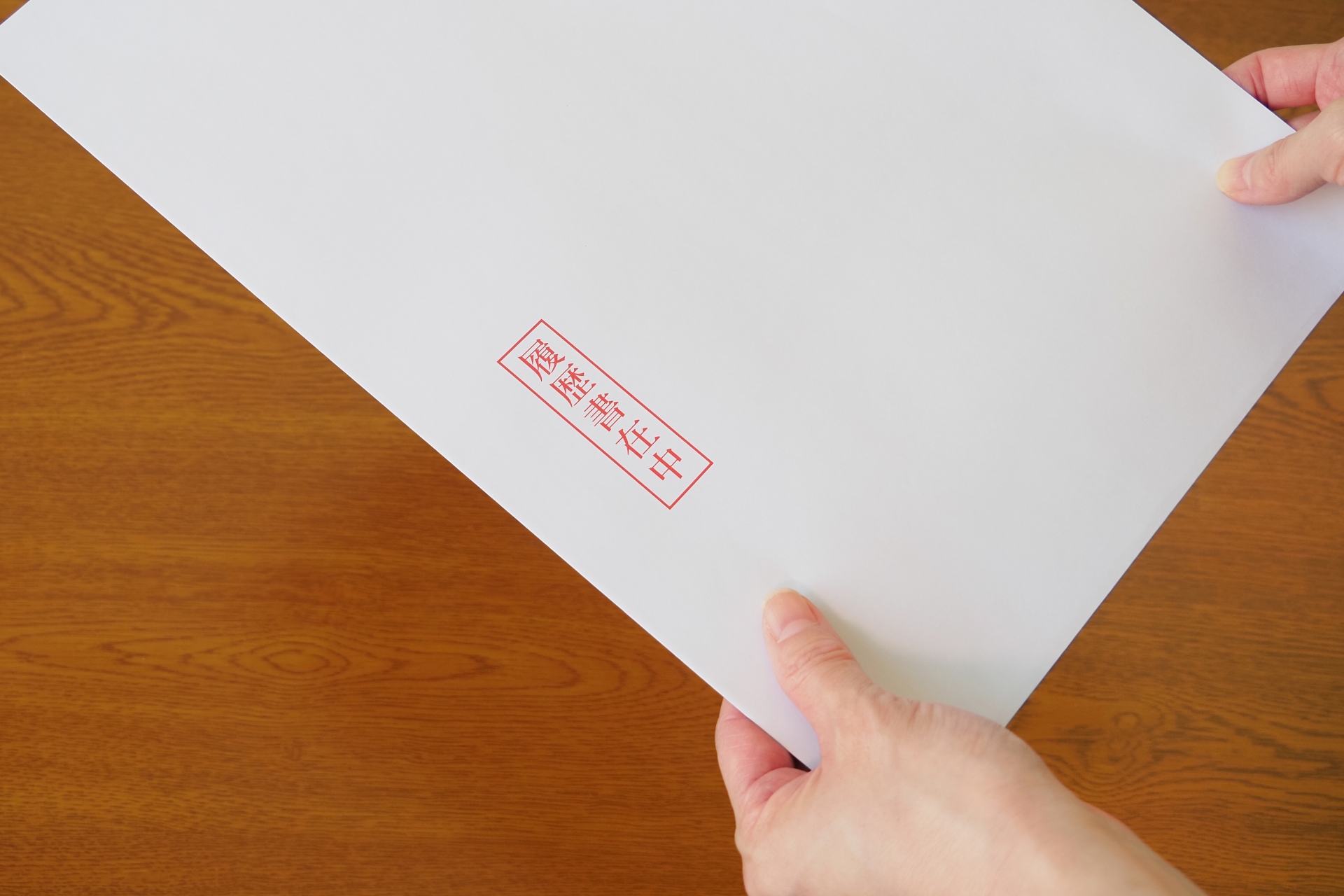

作成方法はパソコン作成が基本

職務経歴書はWordやExcelなどで作成し、PDF化して提出するのが一般的です。パソコン作成は手書きよりも効率性や視認性が高く、ビジネススキルの証明にもなります。

読みやすさを考慮して、フォントや文字サイズ、レイアウトなどを工夫すると、プラスの評価につながりやすいでしょう。

職務経歴書のテンプレートは、オンライン上でも簡単に入手できるため、活用するのも一つの手です。職種に合わせて最適化されたフォーマットを使えば、より完成度の高い仕上がりを目指せるでしょう。

作成後は、レイアウトのズレや見やすさに問題がないか、印刷画面を必ず確認しましょう。1部印刷をし、崩れがないかを確認できるとより安心です。

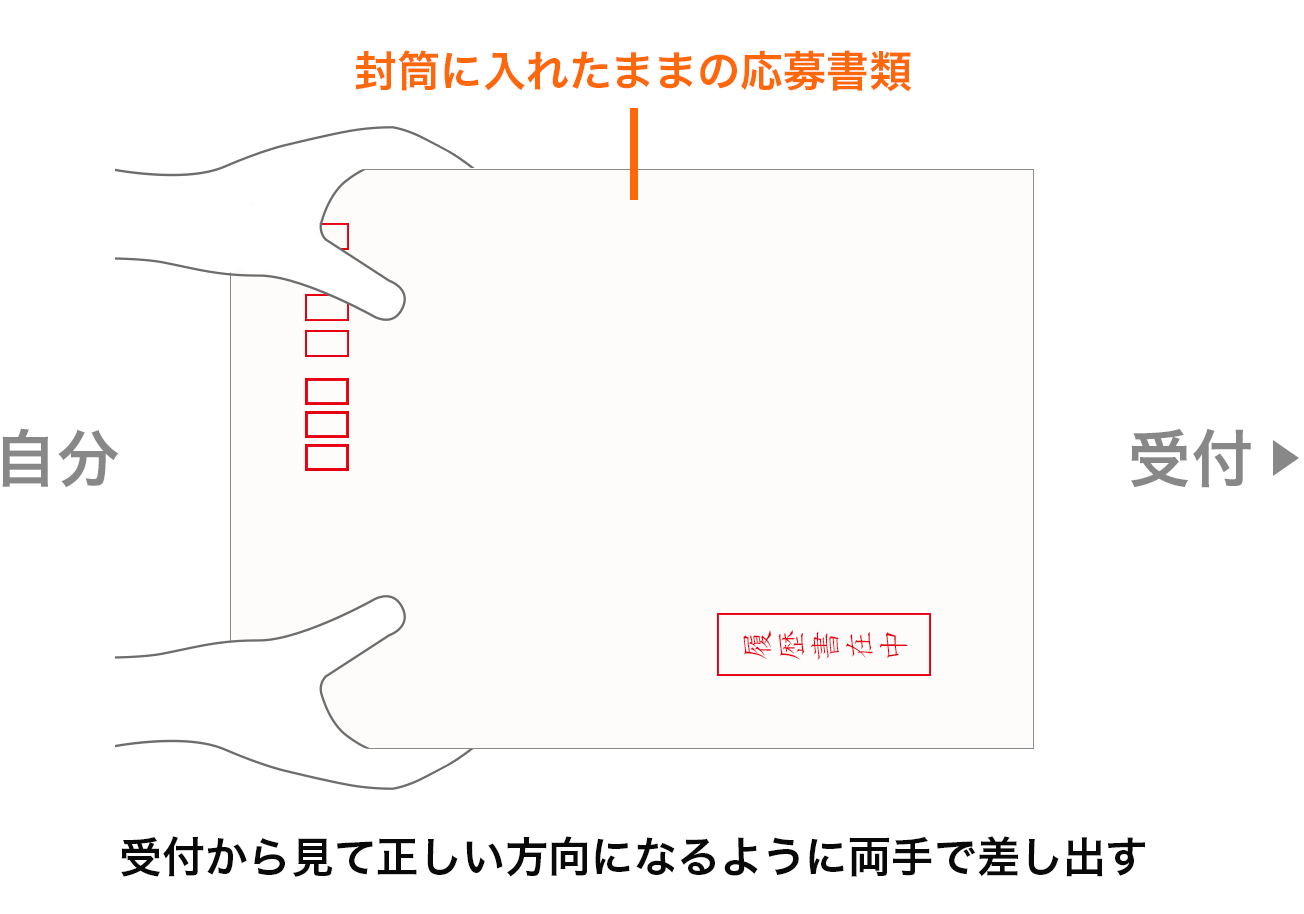

提出方法とファイル名は指示に従う

職務経歴書のファイル名や提出形式などは、応募企業の指示に従いましょう。企業側は多くの書類を扱うため、検索や管理がしやすくなるように、ファイル名や提出形式を指定している場合があります。

例えば、応募要項に「ファイル名には名前を記載」などと記載がある場合は、必ず指示に従って提出しましょう。職務経歴書はれっきとしたビジネス文書の一つであり、指示に従うことはビジネスの基本です。

指示通りに提出されなければ、企業側で管理しにくくなるだけでなく、注意力不足としてマイナスの評価につながりかねません。最悪の場合、応募書類として処理されずに落ちてしまうリスクもあるので注意が必要です。

職務経歴書の代表的なフォーマットと選び方

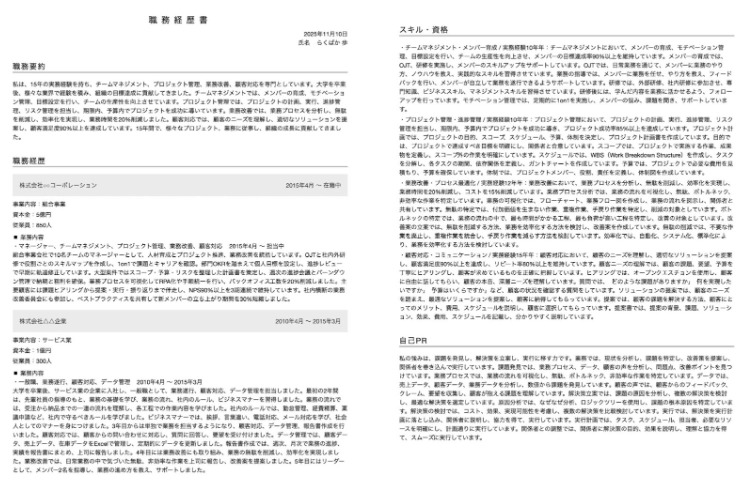

【編年体形式】職歴が一貫している人向けの基本型

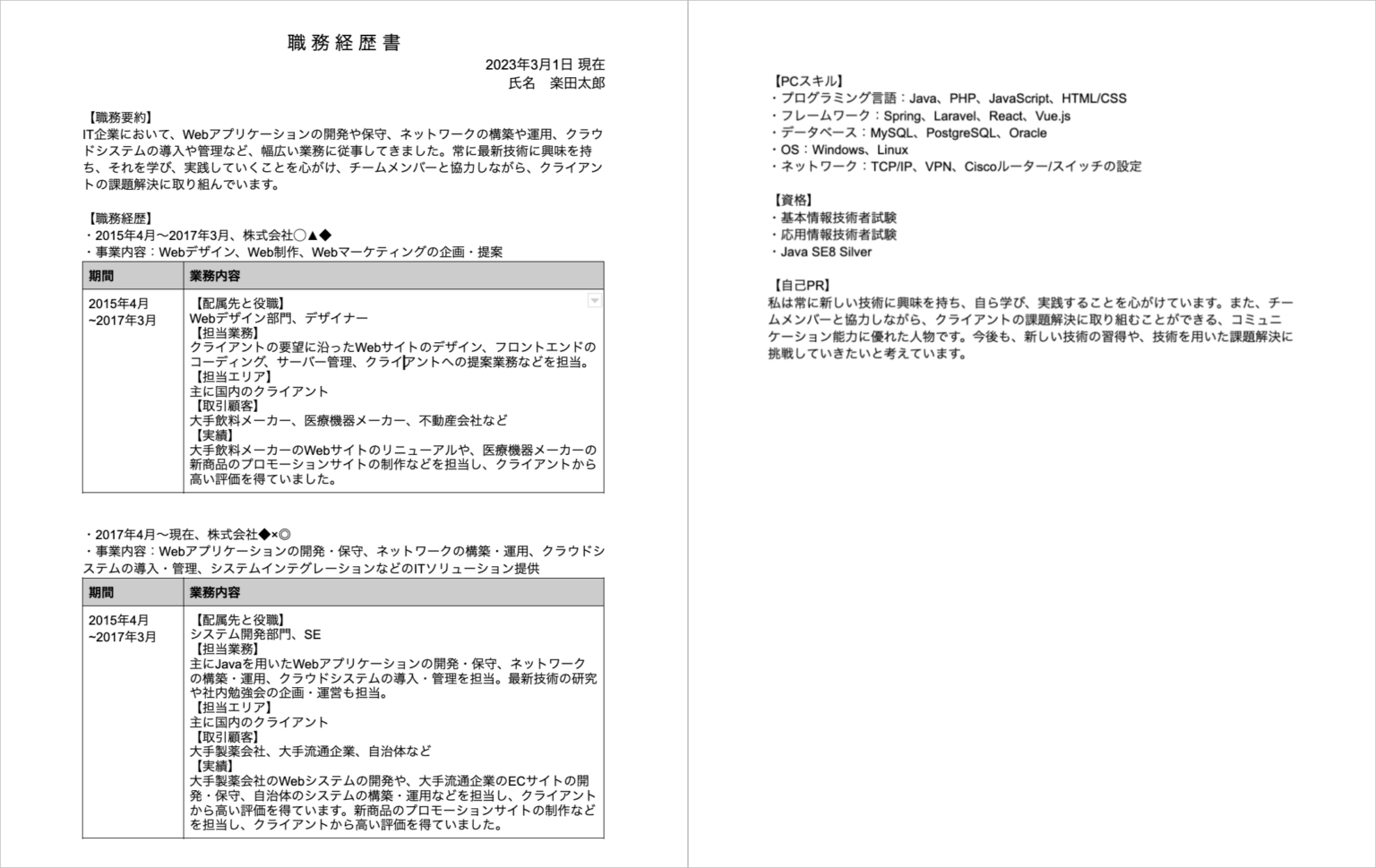

引用:ミライトーチ

「編年体形式」は、古い職歴から順に時系列で記載する標準的なフォーマットです。キャリアの流れを直感的に把握しやすいため、職務経歴書では最も多く採用されています。

新卒入社から現在に至るまでの職歴を段階的に提示できるため、キャリアアップの過程をアピールしやすいのがメリットです。特に、転職が少なく職歴に一貫性がある方に向いています。

履歴書の職歴の書き方と同じ形式のため迷いにくく、初めて職務経歴書を作成する方にもおすすめです。

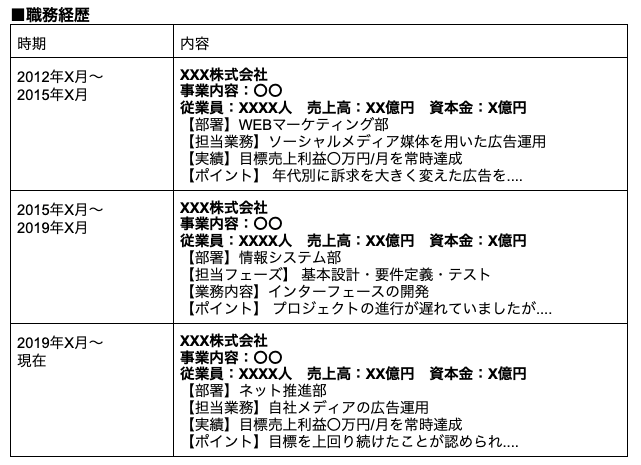

【逆編年体形式】直近の経験をアピールしたい場合

引用:ミライトーチ

「逆編年体形式」は、直近の職歴から過去に遡って記載するフォーマットです。現職、または直近まで勤めていた企業での業務・実績を最初に示せるため、即戦力をアピールしたい場合に向いているでしょう。

最新のスキルや強みを中心に記載できるので、転職市場で評価されやすい形式です。

また、異業種転職の経験があり、直近の仕事が応募する職種と関連性が高い場合にも適しています。「今何ができるか」を最初に提示することで、印象に残りやすくなるでしょう。

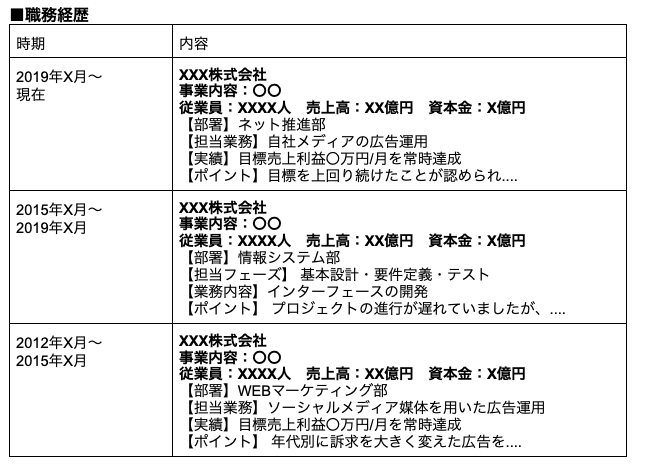

【キャリア形式】職種・スキル軸で整理したい場合

引用:ミライトーチ

「キャリア形式」は、業務内容やスキル別に整理して記載するフォーマットです。職歴よりも「何ができるか」を軸に記載できるため、より自分の強みをアピールできます。

例えば、「営業職→企画職→マーケティング職」のように、異業種転職をしてきた場合には、特におすすめの形式です。

「編年体形式」「逆編年体形式」とは違い、時系列ではないので、転職が多かったりブランクがあったりする場合に目立ちにくい点もメリットです。キャリアの見せ方を工夫すれば、専門性や実績を強く打ち出せるでしょう。

自分の経歴に合ったフォーマットの判断基準

職務経歴書のフォーマットは「経歴」と「応募目的」で判断しましょう。経歴の見せ方によって印象が変わるため、アピールしたいポイントを最優先に考えることが重要です。

例えば、一定の分野でキャリアを積んできた場合は「編年体形式」が適しています。キャリアが浅い若手や第二新卒も、履歴書と同じように古い職歴から書く「編年体形式」が良いでしょう。

一方、異業種転職の経験がある場合は、「キャリア形式」のほうが強みをアピールしやすくなります。即戦力が求められる中途採用や、直近での実績をアピールしてキャリアアップを狙う場合は「キャリア形式」か「逆編年体形式」がおすすめです。

フォーマット選びに正解はないため、応募先や選考状況などに合わせて使い分けましょう。

職務経歴書の基本の書き方

職務要約|これまでの経験を3〜5行でまとめる

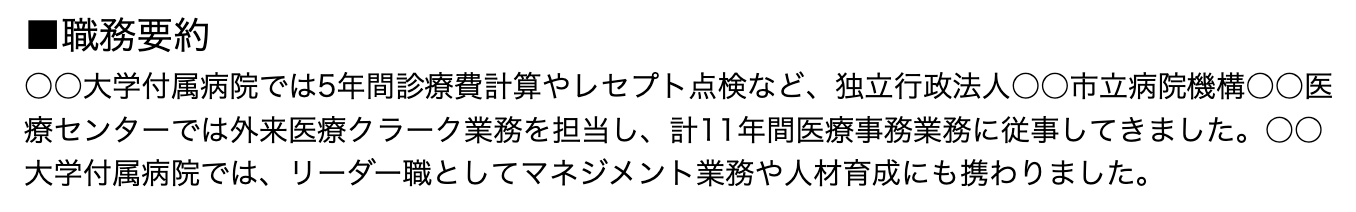

引用:ジョブメドレー

「職務要約」は、職務経歴書全体の「要点」を伝える重要な項目です。応募者の適合性を測る指針にするため、これまでの職務経験や実績、仕事で活かせる強み・スキルなどを3~5行で端的にまとめましょう。文字数だと200〜300文字が目安になります。

特に、即戦力が求められる場合は、応募職種に直結する内容を優先して記載することがポイントです。職種・経験年数・強み・成果の流れで整理するとわかりやすくなり、本文の理解度も高まります。

職務要約は書類全体の方向性を示す役割があり、応募者の印象を左右するため、企業が求める人物像を意識して仕上げましょう。

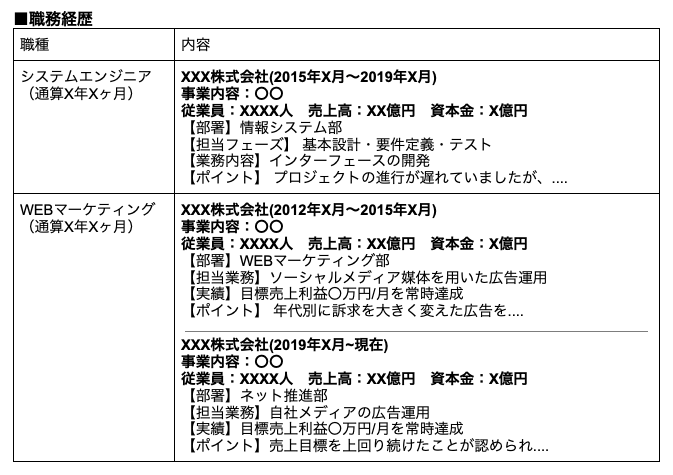

職務経歴|会社情報と業務内容を時系列で整理して書く

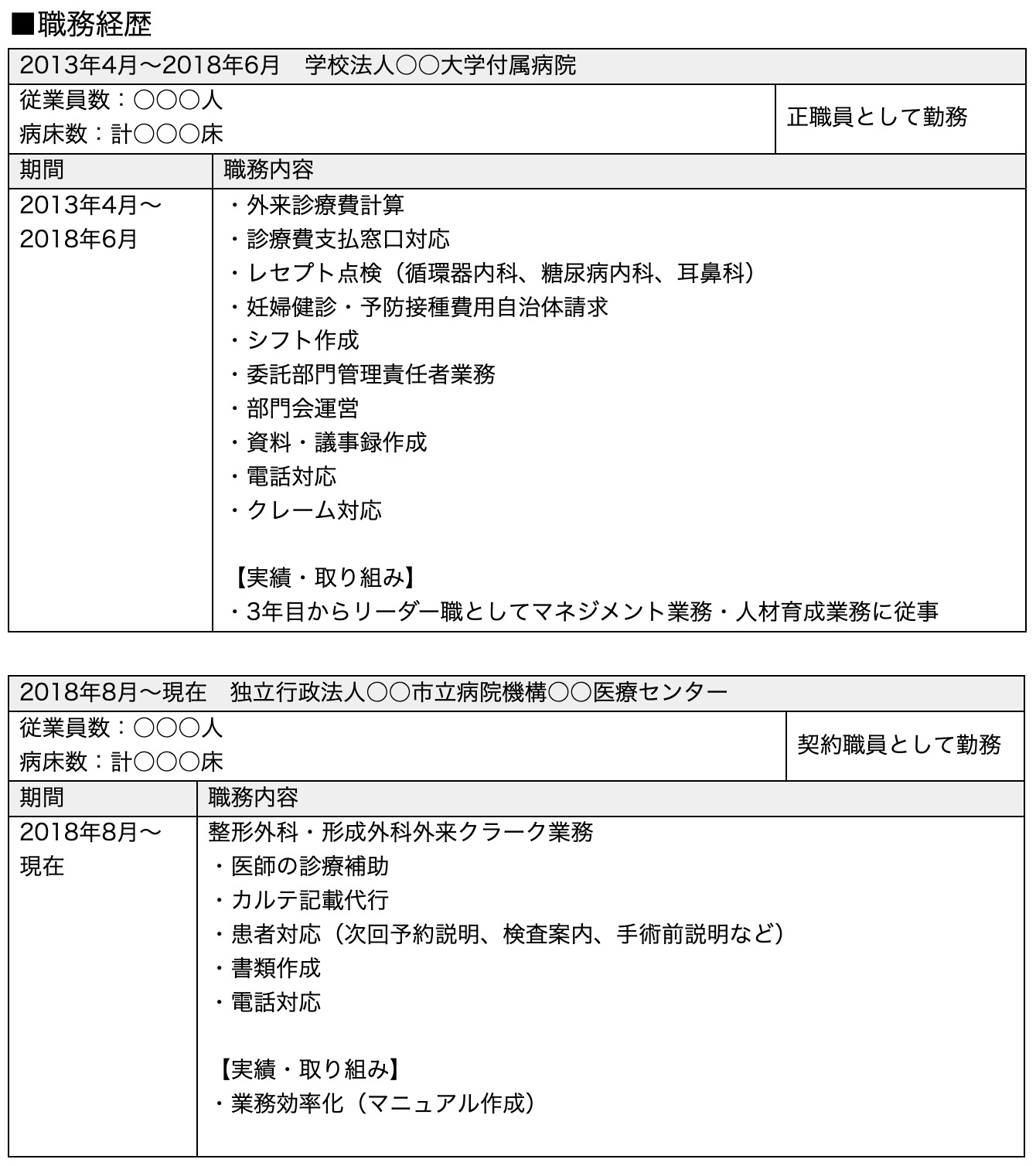

引用:ジョブメドレー

職務経歴書の中心となる「職務経歴」には、時系列に沿って会社情報と業務内容を記載しましょう。具体的には、社名・在籍期間・担当部署・担当業務・実績などを整理して記載するのが基本です。

職務経歴の書き方は「編年体形式」「逆編年体形式」「キャリア形式」の3種類あるため、自分の経歴や目的に合う形式を選んで作成します。

採用担当者は職務経歴の内容を見て実務レベルを判断するので、応募職種と関連性の高い職務経験や、直近の職歴はできる限り詳細に記しましょう。

活かせるスキル・経験|業務で使える強みを箇条書きでまとめる

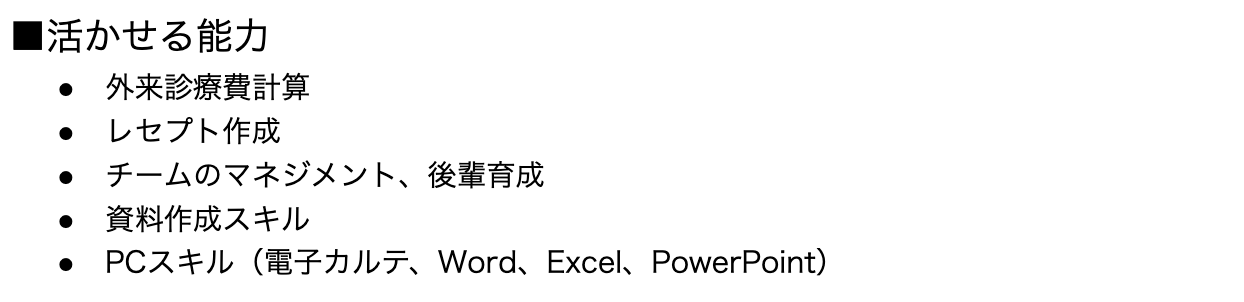

引用:ジョブメドレー

「活かせるスキル・経験」は、業務で使える強みを示す項目です。応募業務での再現性が高いスキルや経験を中心にまとめると、即戦力となる人材であることをアピールできます。

箇条書きで端的に整理されていると、採用担当者は企業が求める人材かどうかを素早く判断できるでしょう。内容が多すぎると要点が伝わりにくくなるため、応募先の企業や職種に合わせて、記載すべき情報を絞り込むことも重要です。

自己評価ではなく、実務ベースで客観的に評価できることを中心に記載しましょう。職務経歴で伝えきれない強みを補足する項目として活用するのがポイントです。

自己PR・志望動機|職務経験と応募先に関連性を持たせる

引用:ジョブメドレー

職務経歴書の「自己PR」は、すでに記載した職務経験や強みを応募企業でどのように活かせるのかを示す項目です。職務経験と応募職種を結びつけて具体的に記載すると、実際に現場で活躍する姿をイメージしやすくなります。

経験やスキルがあっても企業の理解度が乏しければ評価されにくいため、企業が求める人材に合わせて伝えることが重要です。

「企業の方針や事業展開で共感できること」「自分の強みを活かして貢献できること」「入社後に実現したいこと」などを盛り込み、成長意欲とともに示せると好印象につながります。

面接では書類との一貫性が重要視されるため、しっかりと自分の言葉で説明できる内容でまとめましょう。

評価される職務経歴書に仕上げるためのコツ

経験の棚卸しを行い情報を整理する

職務経歴書を作成する前に、まずこれまでの業務・役割・成果などを棚卸ししましょう。

経験してきたことを書き出して整理すると、自分の強みを客観的に把握でき、応募先に合う経験・スキルを見極めやすくなります。また、第三者から評価された事例なども書き出すと、自分の強みに気づけることもあります。

一方、情報を整理しないまま作成すると内容が散漫になりやすく、抜け漏れが生じてしまうことも。

職務経歴書の完成度は、事前準備で決まると言っても過言ではありません。手間を惜しまずしっかり整理してから作成することが重要です。

応募企業に合わせて内容を取捨選択する

職務経歴書は、応募企業に合わせて書き分けると好印象につながりやすいでしょう。企業によって採用基準が異なるため、アピールすべき情報を見極めることが重要になります。

これまでの経験を羅列しただけだと強みが伝わりにくいため、必要な情報に絞り込む作業が欠かせません。関連性の高い経験を優先的に提示することで即戦力を強調でき、採用担当者の関心を引くことができます。

事前に企業研究を行い、求められる人物像を把握し、企業側の視点でまとめると書類選考の通過率を高められるでしょう。

情報の優先順位を付けて構成を作る

職務経歴書は「何をアピールしたいのか」を考えて構成を作ることが重要です。経歴が素晴らしくても書き方がわかりにくければ、内容がしっかり伝わりません。

冒頭の職務要約で「求める人物像とは異なる」と判断されてしまうと、それ以降の内容に関心を持ってもらえなくなる可能性も。採用担当者は短時間で書類を確認するため、冒頭で興味を持ってもらえるよう、優先順位を付けて書くことが大切です。

最適な流れとしては、「職務要約」で採用担当者の関心を引き、「職務経歴」や「スキル」で能力の裏付けを行い、最後の「自己PR」や「志望動機」で求める人材だと確信させることが理想です。

数値・成果・工夫したことを具体化して実績を示す

職務経歴書に記載する実績は、具体化することで評価が高まります。実績を伝えるときは数値・成果・プロセスを意識してまとめ、結果を得るために工夫した点も加えるのが効果的です。

例えば、「売上を前年比120%に改善」「業務時間を月10時間削減」など、より具体的に示すほど成果の規模感が伝わりやすく、入社後に活躍するイメージを描きやすくなります。

実績を数字で示すのが難しい場合は、成果に至るまでのプロセスや、周囲からの評判・評価などを伝えましょう。

「独自のフォーマットを作成した結果、他部署から『社内のデータ抽出がスムーズになった』という評価を得た」「マニュアルを整備して、チームのミスを減らした」のように、具体的なエピソードとして示すと伝わりやすくなります。

抽象的な表現は避け、できる限り課題・工夫・結果をセットで伝えることがポイントです。

読みやすさを意識してレイアウトと表現を整える

職務経歴書の読みやすさは、評価を左右する重要な要素です。箇条書きや見出しなどを活用して情報を整理することで、内容も伝わりやすくなります。

文字フォントやサイズは統一し、見出しをバランスよく配置します。1文は60文字以内を目安とし、冗長表現にならないよう配慮し、情報が複数にわたる場合は箇条書きを活用しましょう。

また、改行を適切に行い、行間や余白を取ることで読みやすさが向上します。太字や装飾を使いすぎると要点がわかりにくくなるため、これらの装飾は避けるのが無難です。

要点を簡潔にまとめることを意識し、書類全体での見た目とバランスを考えて作成しましょう。

マイナス評価を避ける!職務経歴書で注意するべきポイント

業務内容は「役割・成果」が伝わる書き方を意識する

業務内容は「何を任され、どんな結果を出したのか」を明確に書きましょう。担当した業務を羅列するだけでは、評価に結びつきません。また業務内容を記しただけでは、実務レベルも判断できません。

例えば、「営業事務を担当」だけではなく「営業事務として受発注管理を担当し、納期の遅延を月5件削減」のように、役割と成果をセットで提示するのが理想です。

受け身表現は避け、自分が主体的に業務に携わり、成果につなげたことが分かる書き方を意識しましょう。

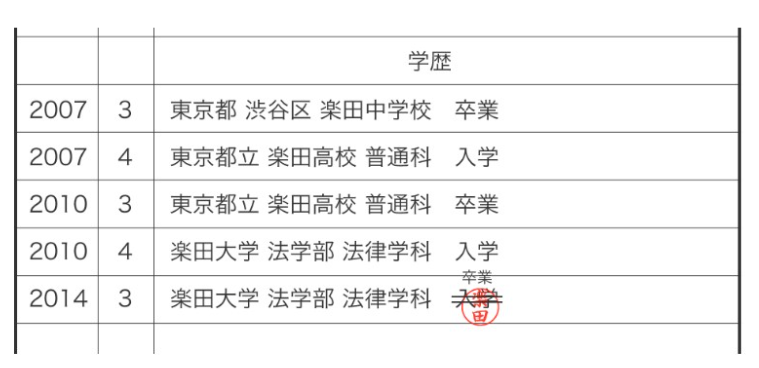

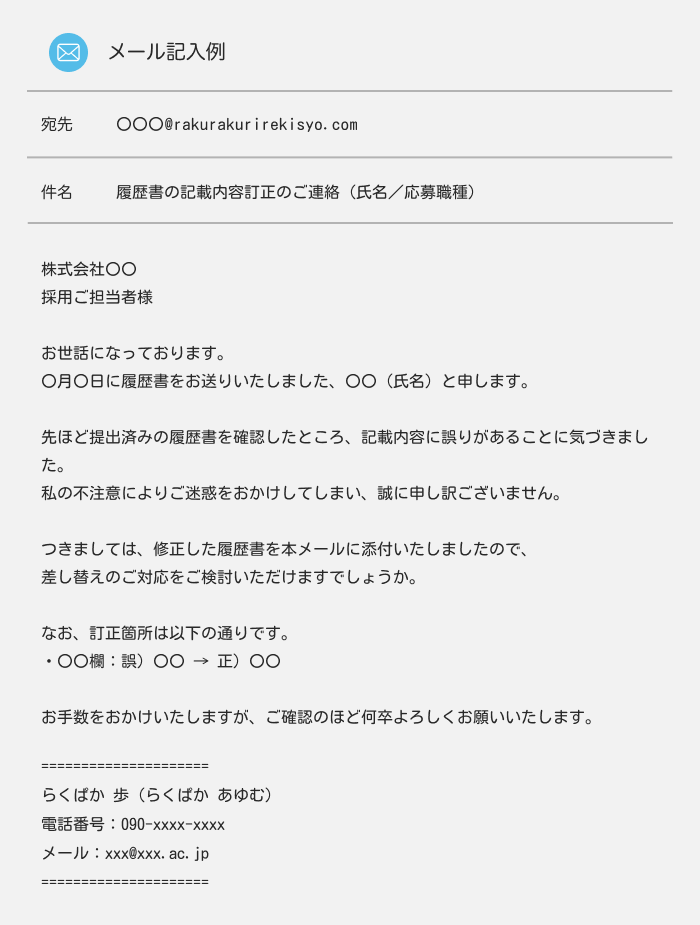

履歴書と内容・表記の一貫性を保つ

履歴書と職務経歴書はセットで確認されるため、内容や表記に一貫性を持たせる必要があります。

応募書類は重要なビジネス文書の一種です。在籍期間や役職、担当業務などにズレがあると仕事が雑な印象を与え、信頼性も損なう恐れがあります。書類選考で不利にならないよう、提出前の確認は欠かせません。

入社・退社年月の不一致、職種名・役職名の違い、実績の数値の違いなどには特に注意しましょう。年月日は、履歴書と西暦・和暦を統一することも重要です。

こうした基本情報にズレがあると、マイナスの印象を与えてしまいます。履歴書と照合させながら見直すことが大切です。

誇張や虚偽につながる表現を避ける

職歴を偽ったり、実績を誇張したりするのは、社会人としての信頼を失うリスクがあります。少しでも良く見せようとして、抽象的な表現を使うのも適切ではありません。

また、誤解を招く書き方をした場合も、面接で深掘りされたときに誇張していると受け取られ、マイナスの評価につながる可能性があります。

例えば、プロジェクトの一メンバーであっただけなのに「プロジェクトを主導」としたり、前年比で数件増えた程度なのに「売上に大きく貢献」としたりするのは、誇張表現といえます。正確さを最優先に、事実ベースでまとめましょう。

職務経歴書でよくある悩みと対処法

転職回数が多く職歴欄に書き切れない場合は?

転職回数が多い場合は、優先度の高い職務を中心に記載し、関連性の低いものは簡潔に記載すると良いでしょう。キャリア形式で職務内容別にまとめて記載すれば、ボリュームを抑えられ、一貫性も示せます。

時系列に沿って転職歴を羅列すると読みにくく、要点もわかりにくくなるので望ましくありません。

職歴が多いからといって一部を省略するのは、経歴詐称とみなされる可能性があります。履歴書との整合性が取れず、信頼性を損なう恐れもあるでしょう。

転職回数の多さが気になる場合は、「キャリアアップのため」など、前向きな転職理由を添えることをおすすめします。

アピールできる実績が見つからない場合は?

アピールできる実績は、数値化できるものばかりではありません。

成果につなげるプロセスや業務を好転させるための工夫、業務を遂行する役割なども、十分なアピール材料になります。プロジェクトにおけるチームへの貢献、新人の教育・育成なども立派な実績といえるでしょう。

これまで取り組んだ業務を振り返ると、必ず実績といえることはあるものです。「何を目的にどのように取り組んだのか」「どのような成果を目指して工夫したのか」を言語化するのがポイントです。

また、採用担当者は再現性も重視しています。具体的な取り組みや工夫を明確に伝えると、好印象につながるでしょう。

機密情報と記載可能な情報の区別に迷ったときは?

顧客名や取引先、取引金額、社内制度の詳細などは機密情報にあたります。未公開情報・内部情報は機密情報の可能性が高いため、判断に迷う場合は記載を控えるのが無難です。

実績は具体的に伝えるのが基本ですが、守秘義務を守ることはより優先するべきです。機密情報と思われる内容を記載すると、守秘義務を守れない人材としてマイナスの印象を与えてしまうリスクもあるでしょう。

具体的な数字で示せなくても、業務レベルやプロジェクトの規模感が伝われば十分です。例えば、「大手メーカー向け法人営業を担当」「数十名規模のプロジェクトを担当」のように示せば、抽象的でも評価につながるでしょう。

ブランク期間がある場合はどう書くべき?

職歴にブランク期間がある場合は隠さずに、正直に記載するのが基本です。職務経歴書では、空白期間よりも職務内容やスキルをより重視する傾向があります。

ブランクが気になる場合は、時系列ではなく職務経験を中心にまとめる「キャリア形式」だと目立ちにくくなるでしょう。ただし、ブランクが長い場合は、面接で「空白期間が生じた理由」を確認される可能性があります。

曖昧にするとマイナス評価につながりやすいため、理由を簡潔に記載しておくとよいでしょう。「資格取得のため」「病気療養のため」のように理由を補足したうえで、現在は就業環境が整っていることを伝えることが重要です。

職務経歴書の正しい書き方を理解し自分を魅力的にアピールしよう

職務経歴書は、これまでの経歴だけでなく「自分の強み」を伝える書類です。正しい書き方を理解して作成すれば、より自分の魅力をアピールできます。

大切なのは、事実を整理して「何をどう伝えるか」という視点です。経験や経歴に自信がなくても「伝え方」を工夫すれば十分に評価されるでしょう。自分の経歴や実績を棚卸しして分析し、応募企業に合わせて内容を調整すれば、志望度の高さも伝わります。

企業側は「再現性のあるスキル・経験」「仕事への向き合い方」「仕事に対する意欲」などを重視する傾向があるため、経験+αの強みを魅力的に伝えて完成度を高めましょう。

もし、職務経歴書の書き方に自信がない場合は、作成をサポートするツールを活用するのがおすすめです。「らくらく履歴書」では、職務経歴書のテンプレートを職種別に用意しています。

自分の強みとなるキーワードを入力するだけで自己PRを簡単に作成でき、職務要約も職歴情報をもとにAIが自動で生成してくれます。完成度の高い職務経歴書をスムーズに作成できるので、ぜひ検討してみてください。