職務経歴書は、自分に合ったテンプレートを使って作り始めるのが大切です。内容だけでなく、対応ソフトによっても作りやすさに差が出てくるので、それぞれの違いや特徴を理解しておきましょう。

この記事では、無料の職務経歴書テンプレートを主流の3形式からご紹介します。それぞれWord・Excel・PDFでダウンロードできるので、使いやすいものを選びましょう。

また、自分の職種に合った職務経歴書を作りたい方向けに、職種別のテンプレートと作成例も紹介しています。今すぐ試せるサービスとなっているので、こちらもぜひお試しください。

職務経歴書はテンプレートを使うのがおすすめ!

職務経歴書テンプレートの利点は多いですが、特に嬉しいのは「自分でレイアウトや書く項目を考えなくていい」という点です。基本の骨組みが既にある状態で書き始められるので、迷うことが少なくて済みます。

また、Word・Excel・PDFなど、自分が使いやすいソフトに合わせて選べるのも大きなメリットです。使い慣れたソフトで作成すれば、よりスムーズに職務経歴書を準備できるでしょう。

さらに、信頼できる企業のテンプレートであれば見た目も整っており、不安なく応募用に使えます。初めて職務経歴書を作る人や、複数の職務経歴書を一度に用意しなければならない人は、テンプレートを活用してみましょう。

職務経歴書テンプレートは3つの形式から選ぼう

職務経歴書のテンプレートには、大きく分けて3つの形式があります。それぞれ向いている用途が異なるため、特徴を理解した上で選びましょう。

古い順に職歴を書く「編年体形式」

| 編年体形式のテンプレートをダウンロード | ||

| Word形式 | Excel形式 | PDF形式 |

出典:リクナビNEXT

編年体形式は、古い職歴から順番に並べて書くスタイルです。自身のキャリアの流れや成長過程を、わかりやすく伝えることができます。

転職回数が少ない場合は、編年体形式で書くことで職歴の流れを丁寧に見せることができます。キャリアが進むごとに役職や業務内容が変化していったことが明確になり、一貫性のある経歴を示せるでしょう。

ただし、職歴が多すぎる場合は、古い順に書くとかえって冗長になることもあります。2~3回程度の転職であれば問題ありませんが、10回以上など多い場合は他の形式で書くことをおすすめします。

直近の職歴から書く「逆編年体形式」

| 編年体形式のテンプレートをダウンロード | ||

| Word形式 | Excel形式 | PDF形式 |

出典:リクナビNEX

逆編年体形式は、最新の職歴から記載していく方法です。直近の経験やスキルをアピールしたい場合に適しており、転職回数によらず使いやすい形式といえます。

転職回数が多い場合や、古い職歴が直近の職歴と関連していない場合は、こちらの逆編年体形式を検討してみましょう。最初に最も重要な「現在のスキルや経験」を示せるため、端的に自分自身の魅力を伝えられます。

ただし、古い職歴も最低限は記載しなければならない点に注意しましょう。直近の職歴と比べて重要度が低いからといって、省略したり説明が簡素すぎると粗雑な印象を与えかねません。

職種や業種ごとにまとめる「キャリア形式」

| 編年体形式のテンプレートをダウンロード | ||

| Word形式 | Excel形式 | PDF形式 |

出典:リクナビNEX

キャリア形式は、職種や業種ごとに職歴をまとめて記載するスタイルです。時系列と関係なく記載できるので、特定分野のスキルや資格を強調したい場合におすすめです。

応募先が求める能力や経験を一目で把握できるように整理できるため、専門性のアピールが特に行いやすいのが特徴のひとつ。職歴の流れというより、ポートフォリオ的に職務経験を見せたい職種に向いています。

一方、職歴の流れや勤続年数を把握しにくいという短所もあります。複数分野で経歴を行き来している場合は、簡単な時系列の表を別途記載するなどの工夫も取り入れましょう。

スマホ対応!職種別のおすすめ職務経歴書テンプレート10選

らくらく履歴書では、職種別の職務経歴書テンプレートを無料で利用することができます。パソコンだけでなくスマホにも対応しているため、いつでも職務経歴書の準備を進められます。ここからは、らくらく履歴書の職種別の職務経歴書テンプレートを使った場合の作成例を紹介していきます。

営業のテンプレート

営業職は成果を問われることが多い職種です。売上や目標の達成率などを具体的な数値で表し、「どんな規模で成果を出せるのか」を明確にしましょう。

さらに、顧客との関係構築も重要な判断材料になります。コミュニケーションをとる上で心がけたことも書くことで、業務に取り組むイメージが伝わるでしょう。

販売・接客職のテンプレート

販売・接客職は売上の実績だけでなく、顧客対応のスキルや問題解決力のアピールが有効です。指標として挙げられる数値は多いですが、ひとうひとつの成果を効果的に見せる工夫が重要です。

例えば、顧客満足度をアピールしたい場合は「リピート率」や「いただいた声」なども交えると説得力があります。取扱商品や店舗によっても規模感が異なるので、必ず店舗自体の説明も簡単に行っておきましょう。

事務職のテンプレート

事務職は効率的に業務を遂行する力が求められます。時間短縮や、より正確なデータ管理のために行った施策などを挙げると、具体的な能力が伝わるでしょう。

目立った実績が提示しにくい場合は、とにかく日常業務の安定性や継続力をアピールするのがおすすめです。また、様々な部署の人と関わることが多いため、円滑にコミュニケーションが取れる人柄かが示せると好印象につながります。

医療事務のテンプレート

医療事務は、正確なレセプト処理とスムーズな窓口対応が求められます。レセプトの処理件数やミス削減の取り組みなどを数字で示し、実務力の高さを示しましょう。

病床数・診療科目・来院人数などの情報を添えておくと、業務量のイメージがつきやすいでしょう。

また、患者への対応力も評価されるポイントです。クレーム対応や初診患者への案内などに手際良く対応した経験は、対応力の裏付けとなります。

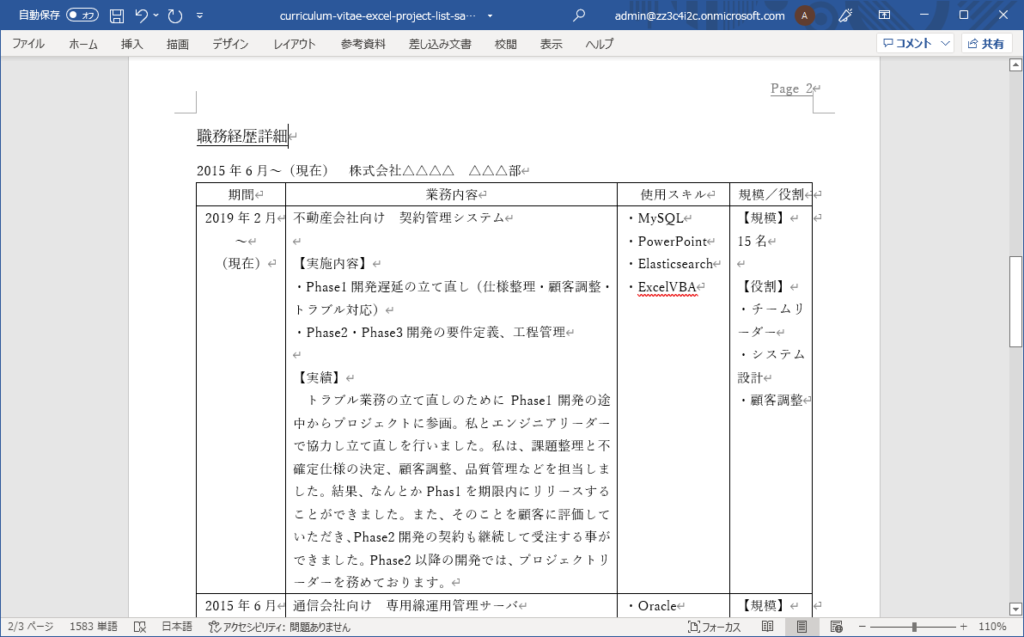

エンジニアのテンプレート

エンジニア職の職務経歴書では、担当したプロジェクトや使用した技術を明確に示すことが重要です。開発規模・担当工程・使用言語やフレームワークなどを整理して書くと、スキルを正確に評価してもらえます。

エンジニア職は問題解決力や改善提案の経験もアピールしやすいです。「どんな課題にどう貢献したか」をセットとして記載しましょう。

他の部署との連携やチームとの関わり方も伝えられると、技術以外の面からも評価されやすくなります。

看護師のテンプレート

看護師は診療科によって業務内容が異なるため、まずは主に何科で業務に携わったかを明記する必要があります。

その後、経験のある業務をなるべく多く記載し、幅広いスキルをアピールしましょう。 病床数や他の看護師の数など、診療科の規模も付け加えられると能力が具体的になります。

さらに、患者との向き合い方やコミュニケーションの工夫など、看護観のわかる内容を盛り込むと魅力が伝わります。

金融・証券関連職のテンプレート

金融・証券関連職では、数値を用いた実績だけでなく、「信頼できる人物か」という点を示せる内容を意識しましょう。

コンプライス遵守が必須となる職種なので、実務力以上に信頼性は重視されます。これまでの契約数や担当案件の規模などを挙げれば、得てきた信頼も明確になります。

営業要素の強い職種でもあるため、顧客の状況に合わせた提案経験もアピールポイントです。

人事・採用関連職のテンプレート

人事・採用職の職務経歴書は、関わった業務範囲を明確にすることが大切です。中途・新卒採用、研修運営、労務管理など、携わった領域を整理して記載すると実務能力が伝わります。

内定承諾率や定着率などは数値で表せますが、中には成果を数値にしにくい業務もあるでしょう。その場合は、人数や期間といった規模感を表せる数値を代用することで具体性が高まります。

人事は「社内の潤滑油」としての役割も大切なため、コミュニケーション力や調整力を示せる経験も積極的に書きましょう。

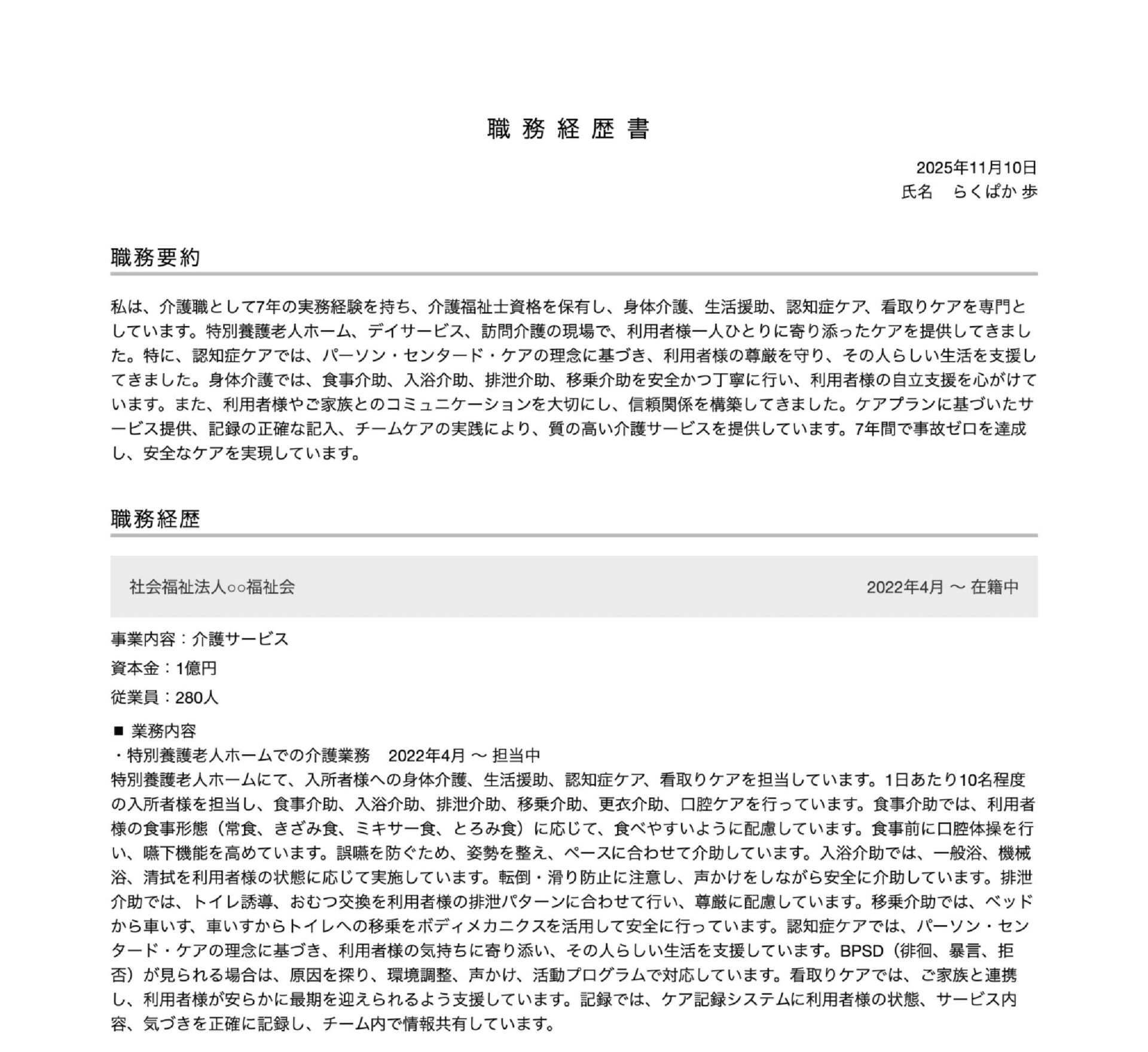

介護職のテンプレート

介護職では、身体介護の他にレクリエーションや家族対応などの業務経験も記載しましょう。また、関連する資格を持っている場合は明記することで、専門性の高さがアピールできます。

業務におけるエピソードには事欠かない職種ですので、特に自分の強みが発揮されたと感じる経験を抜き出して実績として挙げると良いでしょう。

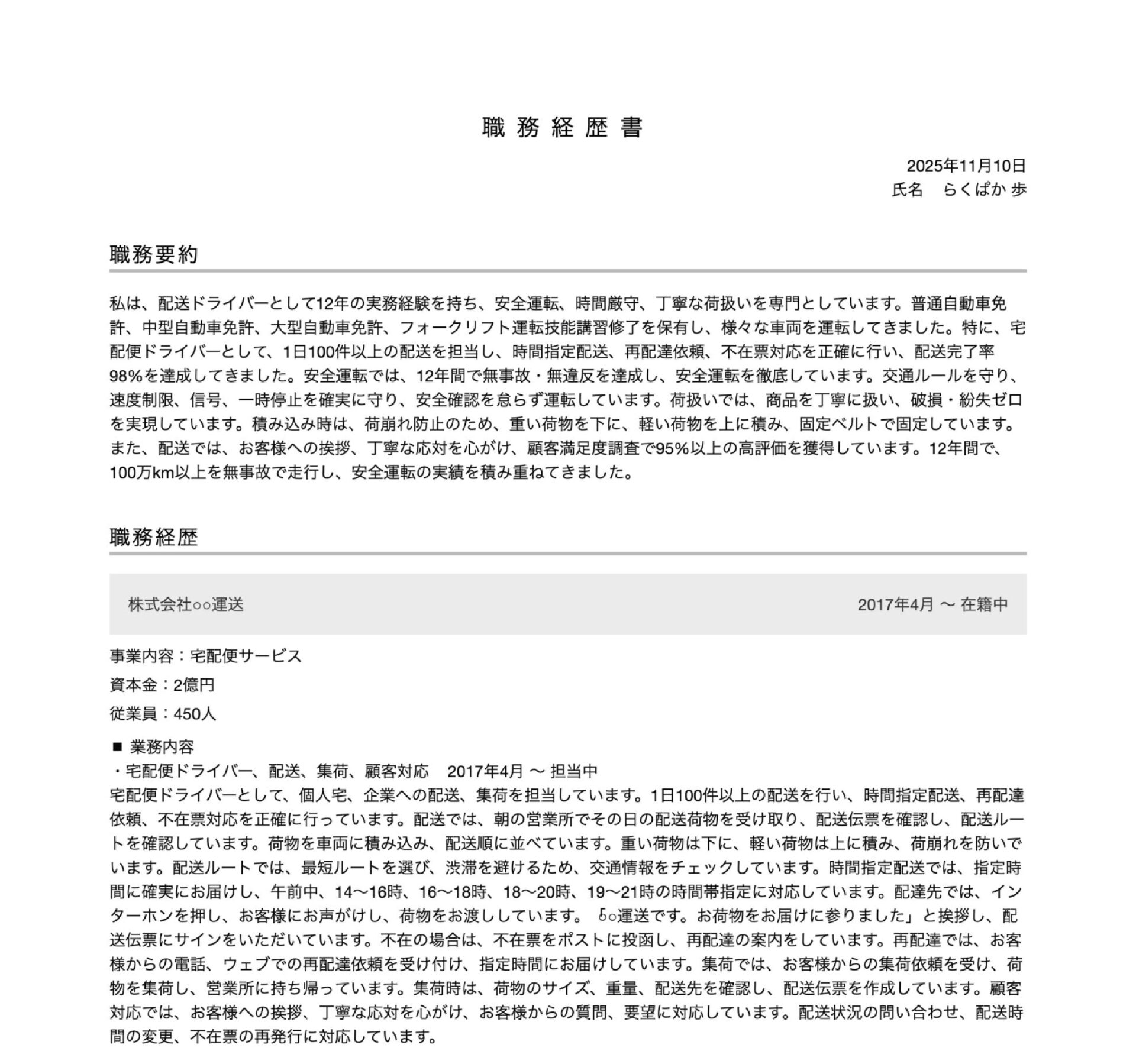

ドライバー職のテンプレート

ドライバー職の職務経歴書では、これまで実務で運転した車種や保有免許の情報が必須です。仕事に使っておらず、プライベートでのみ乗っている車種に関しては強いアピールにならない傾向にあります。

業務経験を書く時は、成果だけでなく安全意識の高さも伝わるようにしましょう。安全第一で業務に取り組めることがドライバー職の絶対条件といえます。日頃から何に気を付け、どのような予防策を立ててきたのか伝えるのが大切です。

Word・Excel・PDFの職務経歴書テンプレートの使い方

Wordは記入欄ごとに入力するだけの簡単操作

出典:ルートテック

Wordのテンプレートは誰でも扱いやすい形式です。難しい操作をしなくても、入力欄を選んで入力するだけで整った職務経歴書になります。

入力方法が直感的なため、パソコンやWordの操作に慣れていない人でも安心です。また、枠を追加したりフォントを変えたりといった工夫をすることもできます。

ただし、レイアウトを変えると全体が崩れやすいため、大きく変更を加えるのは難しいかもしれません。基本は用意されている枠に入力していき、それぞれの文字サイズを調整して収まりを良くしていく方法がおすすめです。

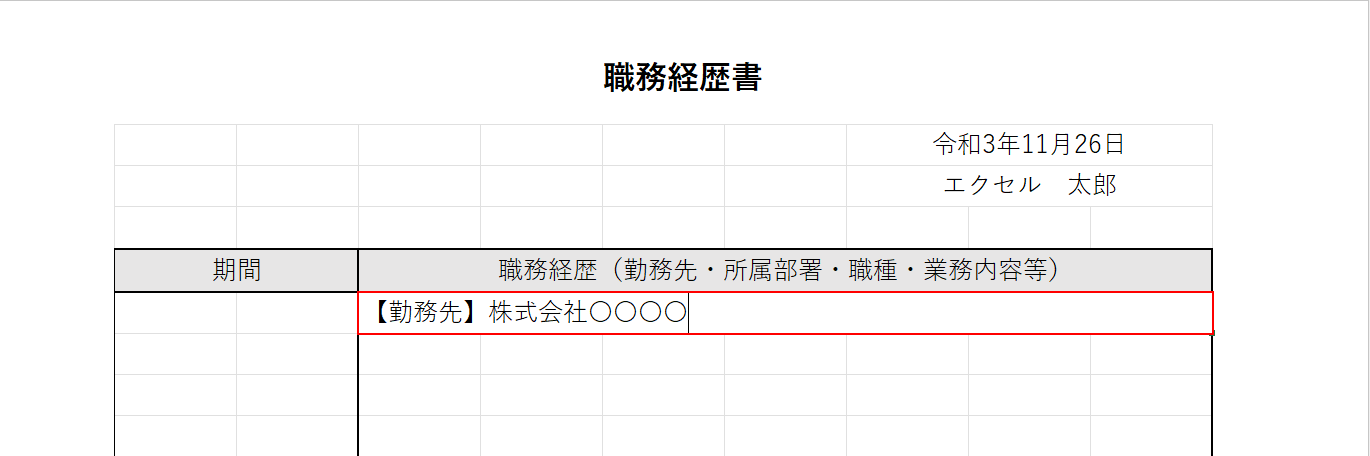

Excelは「記入欄のセル」に入力していく

出典:Office hack

Excel形式のテンプレートでは、記入欄にセルが割り当てられており、その中に文章を入れていくことになります。職務経歴や志望動機など「複数行にわたる項目」では、数行分のセルが用意されていることもあるでしょう。

そのため、記入内容が少なくても余白が詰まらず、スペースが残ってしまいます。記入量に応じて何行かを削除したり、逆に行数を増やして内容を充実させるなどの操作が必要です。

ExcelはWordよりもできることが多く、上手く使えば自分にぴったりな形式の職務経歴書も作成できます。ただし、ある程度の知識が求められるため、もし難しいと感じたら他の作り方も試すようにしましょう。

PDFは専用の編集ソフトが必要

PDF形式のテンプレートは基本的には直接入力ができず、「Adobe Acrobat」などの編集ソフトが必要になります。

編集ソフトを使えばテキストを入力したり位置を微調整したりできますが、行追加や大幅なレイアウト変更は難しい場合が多いです。1から書き始めるよりも、既におおよそ決まっている内容を貼り付けるような使い方に向いています。

また、PDFとして出力した職務経歴書を、後から修正したい場合にもおすすめです。もう一度作ってPDFで保存する手間が省けるため、時短につながります。

テンプレートを使った職務経歴書の書き方

基本は順番通りに情報を入力していけばOK

テンプレートは必要な項目が上から順に配置されているため、順番通りに入力するだけで整った職務経歴書が完成します。氏名・連絡先といった基本情報から、職務要約・職務経歴・志望動機や自己PRの順に埋めていきましょう。

最初は、細かな文章表現よりも「漏れなく記入すること」を優先します。文章の質は、全項目に一通りの情報を入れてから高めれば問題ありません。まずは最低限書くべきことが押さえられているかをチェックしましょう。

テンプレートの枠自体を編集することも可能ですが、最初はおすすめしません。慣れていないと全体のレイアウトが崩れやすいため、「枠に合わせて記入する」という方が無難です。

自己PR・志望動機は「記入欄の8割以上」が目安

職務経歴書を書く上で悩みやすいのは、自己PRや志望動機の内容です。決まった型がないことから、何を書けばいいのかわからなくなってしまう方も多いでしょう。

職務経歴書の自己PR・志望動機は、職務経歴や業務経験を踏まえたアピールにするのが基本です。意気込みや心情を多く書くよりも、「どの経験がどう活かせるのか」という実務的な内容を心がけましょう。

どうしても上手く文章をまとめられない時は、らくらく履歴書のAI自動生成機能を利用してみるのもおすすめです。職歴や基本情報をもとにして、自分に合った文章をAIが作成してくれます。完全無料で利用できるため、気軽に試してみましょう。

作成後は情報が正確か必ずチェック

テンプレートを使えば形式は整いますが、内容が正確でなければ信頼性は大きく損なわれます。基本情報の誤字や社名の表記揺れ、在籍期間の矛盾などは特に起きやすいミスです。

職務経歴書の完成後は、必ず全体を読み返して情報を再確認するようにしましょう。特に、時間を置いてから見返すと、最初は気付けなかったミスが見つかりやすいです。

完成度の高い書類を提出するためにも、情報の漏れ抜けや誤字・脱字には十分注意しましょう。

職務経歴書テンプレートを使って効率的に準備を進めよう

テンプレートを使えば、職務経歴書の構成に悩む時間を大幅に減らせます。フォーマットに沿って必要情報を埋めていくだけで簡単に作成できるため、初めての転職でも安心して取り組めるでしょう。

ただし、Word・Excel・PDFなどの形式ごとに使い方は異なります。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを使うようにしましょう。

テンプレートをもとにして記入欄のサイズを調整したり、項目数を増減させることで、より自分に合った形式に近付きます。こうして作成した職務経歴書テンプレートは、次回以降にも活かせるのが大きなメリットといえるでしょう。